2010年12月29日 星期三

夢的美術館--東歐國家新興美術館的代價與補償

Simon Rees為立陶宛首都維爾紐斯當代藝術中心(東歐最大當代藝術中心,體積與北美館相當)首席策展人,曾於2009年策劃涵蓋全球五大洲、十個國家、二十位藝術家的展覽;此次是受2010台北雙年展邀請評論來台,討論過程中新樂園提出此次台北雙年展要求觀眾需要大量英語能力是否公平的問題。

Simon以德希達的著作《馬克思的幽靈》來引述後馬克思主義要如何往前跨進一步的問題,因為現在還是有一個馬克思的幽靈飄在東歐上空,像是一個重了邪的存在;以地域而言「東歐」是一個方便的字眼,其語言、人口複雜,有十五個國家、上億人口(情況與「亞洲」類似),事實上歐洲有很多種不同的共產主義,如俄國接近目前中國的情形,和其他國家差別很大。

如果以鬼魅學(相對於存在學)來談,美術館已經由「夢想的房子」逐漸演變:路易十六遷出巴黎後,1792年羅浮宮成為第一個美術館,是一個對於革命、民主夢想實現的地方;而在2010台北雙年展國際研討會上,日藉藝術工作者提出策展人不是叛徒就是懦夫,因為策展已經變成其生涯實現的地方,或是國家控制藝術轉換的機制。而東歐藝術空間嚮往的好夣(西方之夣)則有泰德現代美術館(現代化典型)和BBC(英國國家媒體,站在政府之外批評、觀察,是政府與資本主義社會的監督機制)。

2004年東歐進入歐盟,簽了「東歐重大建設西歐有權去標案」的條約,而東歐許多國家成立現代(當代)美術館,是希望對於新興國家的民主性有所表示,很多美術館企圖作為城市未來的投射(如2010台北花博的建築群),所以建築通常是以很現代優雅美感的形象製造;而官方美術館展演邏輯寧可以西方模式展示,而不願面對真正現實的問題。

接著Simon介紹數個東歐新美術館的趨勢及當代環境之下的美術館政策:

庫穆愛沙尼亞藝術館(KUMU Estonian Museum of Art),位於愛沙尼亞首都塔林(Tallinn),2006年開幕。愛沙尼亞共和國是北歐波羅的海三小國之一,語言、文化接近芬蘭。美術館大船意象的建築(芬蘭建築團隊)向民眾提醒愛沙尼亞屬於北歐,和東歐較疏遠(即使俄國人口佔26%)。

庫穆愛沙尼亞美術館面對問題為:

1.蘇維埃時期藝術家工會(1946~1991)成員要求作品展出,但是大部分的作品都是蘇維埃時期政權下的產物。

2.頂樓過於狹窄及弧形走道部分皆無法做展覽規劃,建築師較不顧慮其為藝術展演空間,建築本身較像大型雕塑。

另外介紹三個案例:

1.前身為人民革命博物館,因蘇維埃統治時期水泥需配給,花費二十年才建造完成,是典型社會主義時期建築,90年代初獨立後將戶外雕塑撤除,唯獨留下一個神話雕塑。美術館新建地下室面積1200平方米,有10個大空間,本來有一群徹展人計畫辦一些很有意思的展,但屬於其他美術館的子系統之一(大館長以77歲高齡之姿在位45年),館長決定蘇維埃時期藝術家永久展示。

接著Simon引述紐約布魯克林美術館館長對於「世代替換」的觀念:美術館館長要跟得上時代、承擔風險、做實驗,在新的時代有新的任務、使命及論述,讓共事的工作人員、志工在理解及認同後願意去推行。

2.位於克羅埃西亞首都,2010年5月開幕。其問題為:展演空間狹小及典藏資金缺乏,有系統收藏好作品的藏家寧願自費蓋私人美術館;諷刺的是建築體以舊有建築改造,已具備很多好的典藏作品,卻在國家金融危機破產之後終止建館計畫。

3.波蘭即使經過金融危機,大小城市還是出現建築轉型成美術館(如布料工廠、市中心五星級飯店改建),表現傑出。但在新自由主義邏輯運作下,民眾容易被引導到主權者的導向,如建築本身雖然透過辯論,表面上是人民受當代藝術影響形塑的,但實際上是波蘭市長為自己蓋的,想透過美術館傳達新自由主義,目前正在籌備中,預備建地為市民愛好的傳統市場,打算拆除後以超級市場取代,成為一個巨大購物中心中的小美術館。

失聲祭42陳建榜

Txt: Wu, Ting-Hsien, Photo: CAI Xin-Yi, Records: HUANG Chung-Ying, Translate: Brenda Chan

文字:吳庭嫻,攝影:蔡欣邑,錄音:黃鍾瑩

轉貼連結http://lsf-taiwan.blogspot.com/2010/12/lsf42-chen-jian-bang.html

To nine hundred seconds for the duration with the pendulum continued the sound of ka la - deng deng, the artist indicated that the sensitivities between vanishment/existence are the main shaft of this performance.

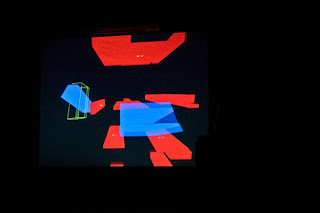

On the coarse screen, the live video-taking focused on Chen, Jian-Bang’s hands while he played the piano, which has been transited by six to seven layers (between software), then the slowly movements filled with the whole screen - audiences will find out the relationship between those up-flowing music and the hands that playing the piano by the visual and auditory differences. Hands themselves are magnified, as the main view, the details overlapped automatically into several images - the keyboard and hand overlapped, beat in the two people’s breathing voices, such as a detached; in the smooth melody, dark and red geometry background was broken and rotated, with a little bit strange feeling flooded the screen ... ...

Due to the artist's sensitive constitution, he always dreamed of his passed-away family members, nine hundred seconds performance length is imagining to present his life by the way of widen- shorten . The performance generally has a main structure itself, but in the actual performance, the artist tried to find the new possibilities of the piano by his feeling at the moment, the cameras captured live performance of his hands, video and sound, video transitions (such as: emerging the red with black background geometric pattern) related with the playing strength, the consistent poetic like bubbles of fountain, which floating slowly to the surface.

以九百秒為期限,伴隨鐘擺持續不斷的ㄎㄚ ㄌㄚ─ㄉㄥ ㄉㄥ聲,創作者表示消失/存在之間消磨的過於敏感是他此次表演的主軸。

粗顆粒螢幕上陳建榜彈琴的雙手通過即時攝影後經過六到七層(軟體之間)的轉換,以比較緩慢游移的動作充斥整個投影畫面─觀者藉由視覺和聽覺之間的微妙落差重新去發現一波一波湧上的音樂和彈琴的手之間的關係。手本身被放大,成為觀看的主體,細節自然交疊成若干影像─手掌與鍵盤的交疊、拍打在雙人吐氣的聲響中進行,像是一種抽離;流暢的旋律之中,紅底黑幾何圖紋碎裂旋轉,帶著一點點詭譎的味道將畫面淹沒……

創作者的敏感體質讓他時常夢到過世的親人,九百秒的表演長度是他幻想把一生拉長─減短─表現出來的呈現方式。表演本身有預設大致上的結構,但實際演出時創作者完全是順著當下感覺來嘗試鋼琴的新可能,彈琴時攝影機即時擷取彈琴的手、影像和聲音,影像轉換(如:浮現紅底黑幾何圖紋)和彈琴力道有關,連貫的詩意像是噴泉的泡沫緩慢的浮出表面。

失聲祭42張永達

Txt: Wu, Ting-Hsien, Photo: CAI Xin-Yi, Records: HUANG Chung-Ying, Translate: Brenda Chan

文字:吳庭嫻,攝影:蔡欣邑,錄音:黃鍾瑩

轉貼連結http://lsf-taiwan.blogspot.com/2010/12/lsf42-chang-yung-ta.html#more

Sounds were liked a low and steady fighting, and it vibrated constantly. The center of the black image, a cross-section flees like yellow flames, but still clipped in the huge black block. The eternal sound of the bell shuttled in it, the white screen, such as beating drums of the drum heads daisy-like non-stop to the camera before and after the shock, shocked the audiences’ senses. Afterwards, the flowers were swaying in the swinging suddenly been dismembered into a black and white visual beam, the distortion is not very neatly spread out, still, the whole picture vibrates back and forth, such as trying to get rid of the thin membrane, to the outside.

The next moment the small bubbles filled of the entire screen quietly, the state is full of floating weightless feeling, the white dots in the dark green of the water kept floating up and sank, throwing debris into the unknown object like a twisted, then the float moving up and disappeared into the screen. After a while, it came with the glow into the water, and the air particles still swung elegantly in the form of bubbles ... ...

The clouds constantly moving, high-contrast shadow floating sank and disappeared, such as an inexplicable force to be sucked down the high-altitude cloud top view. Then the black filled with the screen, only the central clouds and the wiring harness of the vibration left. Balloon-flowers swung slowly, such as deep breathing as an unnatural extension to the bottom, the petals fell off, hanging like reluctant head, being manipulated by its own force.

Chang, Yung-Ta explained this performance is to enlarge the micro-small phrase, showing a fictional, real view of the state between images, and to enlarge weak sound to see the accumulation, just like he said, "the pleasant sensation of amplification, can be considered as a kind prosthesis of the sense."

聲音像是一種低而穩的戰鬥,不斷的震動。黑色的畫面中間,一條橫亙的切面如同黃色火苗一般竄動,卻還是被夾在上下的巨大黑塊之中。鐘聲永恆的聲音穿梭其間,畫面中白色雛菊如敲打戰鼓的鼓面般不停向攝影機前後震動,衝撞觀者的感官。之後正在搖晃中甩動的花束猛然被支解成黑白的視覺光束,不是很整齊的扭曲散開,依舊整個畫面一起前後震動,像是試圖掙脫包覆的薄膜,到外面去。

下一個瞬間深海中的小氣泡靜靜的充斥整個畫面,浮游的狀態充滿無重力的感覺,白點點在墨綠色的水裡不停的載浮載沉,擲入的不明物體殘渣似的扭動後向上浮起,消失在畫面之中。過了一會兒,又隨著幽光重新被壓進水中,而空氣粒子依舊以泡泡的形式優美的晃動……

雲不斷移動,高反差的浮影下沉消失,像是被一股莫名的力量往下吸的高空雲層俯視圖,之後黑底遍布整個畫面,剩下中央的雲朵,和線束的震動。桔梗慢速晃動,像是深呼吸一樣不自然的延展到最底,花瓣脫落,不情願似的垂著頭,任憑力量擺佈。

張永達說明本次表演是把微觀細小的階段放大,呈現虛構、實觀影像之間的狀態,將小聲音放大檢視累積,就如他所言「放大後的快感,可以做為一種感官的義肢。」

我們都知道我們的訊息是另一個沒講出來的訊息

●儀式語言v.s.真實語言(語言中不只一個層次而已)

●符徵以其永不充分的模仿行為捕捉符旨取之不盡的意涵

●索緒爾確立語法三個範疇

1.language技術性語言(特定的文本語言)→如:導演的特定風格(共時性結構)

2.langue自然語言→如:中文、英文、日文(共時性結構)

3.paroles言說;講出來的話。(歷時性結構)

●話語v.s.語言相似於平面v.s.縱深的交錯←加入歷時性的因素

●結構主義:關注一個系統將各種元素組合起來的方式,而非個元素個別的內在價值。

●結構主義關鍵概念

1.差異,在語言學之中,差易產生意義《重覆與差異》→象形文字從類比、模仿創造意義

2.關係

●造句以一個點為基礎把很多意義結合成一個有意義的結構→syntax文法關係的組合

賦格(重複模仿)→paradigmatic詞形置換的集合

●構成人類的是文化面向,而非自然面像。文化的核心概念是語言,是一種象徵結構,非生物學的語言基礎來自親屬關係,(是文化現象而非自然現象),讓人從自然走向文明。

●馬林諾夫斯基:我們認識的世界是「對我們有用的世界」

●親屬之間最大禁忌─亂倫(所有文明的開始,開始瞭解最偉大的文明)

2010年12月26日 星期日

有原始森林和蘇菲的圖書館

●傳播行為communication

●他者的單語主義

●綠竹筍→叢生 冬筍(孟宗竹)→單生←地下根莖Rhiziome彼此支援

●Mythomane(狂癖)→神化癖→說謊癖→高夫曼《日常生活的戲劇行為》:一個人獨處和面對他者時行為完全不同

●《植物的祕密》→傳播行為:有時候我們太遲鈍,把訊息當作沒有訊息

●媒體即訊息。語言&文字是承載訊息的媒體,不等於訊息。

●"感覺"不同,訊息的內涵也不同

●明室(攝影經典):再現v.s.呈現的問題。1.我看著這張照片,重新發現我的母親。2.將一張圖化解讀成一個明晰的象徵,也就是否認了他是個圖畫的事實。

●你相信什麼是什麼是什麼(應該回到影像本身,而不是符號化)

●巴特(Roland Barthes)與梅茲(Christian Merz)等人指出,攝影,做為一種「拜物」(fetish)形式——亦即慾望替代物,用以否定失落,將某個時空的斷片永遠凍封起來,成為一種不再存在的失落印記,同時也是一種人事物逝去模樣的紀念性痕跡。

●神化學Mythologie:

1.今日的神話學為一則訊息,而非一個概念或客體。

2.神話是由它說出訊息的方式來界定。

3.神話是話語(paroles)的產物,而非語言的產物。

4.話語後面的結構是語言→當代藝術是話語的產物→耶穌回到家鄉無法被接受。

●觀世音的脈絡─千手千眼千變化→宗教形象固定、概念下的產物(媽祖從天妃→天后=從少女→帝王之母)

在陌生的早晨使用陌生的牙刷,我就覺得很興奮。

●哲學:本質immanate、超越性(先驗)→哲學性思考是一種邏輯思考

●德希達:所謂解構就是進行非哲學性思考。感受性思考不追求思考本質,追求思考的存在,強調思考的實踐及動作本身的活化(多樣性、多元化思考)

●韋柏《經濟與社會》→啟蒙之後的現代性1.理性主義(現代性基礎)2.人文主義3.進步思想

●理性分成價值理性和目的理性(工具理性,可計算投資報酬)兩種,現代性異化造成太多工具理性大於價值理性

●德希達《論書寫》 薩依德→東方主義→後殖民論述→新女性主義→Can Subaltern賤民(焚身) talk?→失語症者

●尼采反對柏拉圖,因柏拉圖否定對沉醉成分的需要(清醒→理性)。現代科學、哲學以理性否定生命中的非理性面向←1.身體2.感受性sensible

●知識在現代文化中支配力量如此強大以致人們不再具有行動能力。

●報導後媒體取代了事實

●現代性:1.純粹化2.客體化→理性主義的純粹化概念是一種科學的幻覺,造成科學假設掌握世界,排除理性之外的感受性。←對這樣的科學進行批判,需要重視感受性思考、書寫

●梅洛龐帝→身體感、生命經驗、生活本質的真理

●非理性思考→開放而感官多義性、存在之門

●旅行─查證(驗證)or發現←在陌生的早晨使用陌生的牙刷,我就覺得很興奮。

2010年12月24日 星期五

2010年12月22日 星期三

2010年12月10日 星期五

失聲祭41 圓圓&AKI

Txt: Wu, Ting-Hsien, Photo: CAI Xin-Yi, Records: CHANG Yung-Ta, Translate: Brenda Chan

文字:吳庭嫻,攝影:蔡欣邑,錄音:張永達

轉貼自http://lsf.iolab.tw/2010/12/listen-41-%e2%80%93-audio-and-photo/

影片連結http://lsf.iolab.tw/2010/12/listen-41-excerpt-video/

“The most obvious appearance of digital culture is the intensively diverse between the fictitious world and the reality.” Chen Hui Chuan (Yuan Yuan ) and Aki used 3 parts of performances to present the ambiguous situation fiction and reality and discussed the situation of our behaviors in this situation. The first part of performance was conceived by Yuan Yuan, and she created a kind of immediately, boundary-less, and dependently ways to respond by setting the programs – through typing words (ex. sound), the screen present immediately under global internet system, the communicator is using Twitter and post the content of sound, the massage was seen by visitors on screens. Yuan Yuan explained the old-type wireless internet made the sound of gia-gia-gia, however, the whole system now has been digitalized. The sound disappeared, but she misses the sound. Aki used fictitious space as the theme, through writing the program immediately; the audiences could see the process of prompt editing and the effect of the program, and used cube as the basic shape idea, brought audiences six parts of different performances. The third part of performance used Mario as the source material. Mario is a character designed by a Japanese video game designer Shigeru Miyamoto, which is also the first successful side-scrolling game from Nintendo Entertainment System. But actually the onscreen characters always remain in the center of image, except for the beginning and the end of the game (and some special circumstances), players control the moving or scrolling of background and different scenes (objects).

「數位文化最明顯的表現在於虛擬世界與真實世界的強烈落差。」陳惠娟(圓圓)及木下晃德(Aki)以三段表演呈現虛擬與現實之間曖昧不明的微妙現象以及探討自身行為在此狀態下的狀態。首段表演由圓圓構思,透過程式設定創造出一種即時性、無遠弗屆、他者無自主性的回應方式─透過輸入字串(如:sound),螢幕即時呈現全球網路系統下,正在使用Twitter溝通者所發出的訊息裡有sound的訊息內容,並透過螢幕呈現給觀者。圓圓說明舊式無線網路在電話轉線路過程會發出ㄍㄧㄚ-ㄍㄧㄚ-ㄍㄧㄚ的聲音,現在整個系統數位化後,聲音消失了,讓她有點懷念。木下晃德(Aki)以虛擬空間為主題,透過程式的即時書寫,讓觀者看到即時編輯的過程和程式所產生的效果,並以Cube為基本形狀發想,帶來六小段不同的表演。第三段表演以馬力歐為素材,馬力歐是日本遊戲設計師宮本茂設計的一個虛構遊戲人物,也是最早獲得成功的捲動式任天堂家庭娛樂系統,但事實上主角永遠保持在環境的中點,除了遊戲開始與結束(及某些特殊案例),玩家控制的是背景與不同層佈景(物件)的移動或捲動。

Lsf 41 - Aki + Yuan-Yuan (Aki + 圓圓) by iolab.tw

失聲祭41

Txt: Wu, Ting-Hsien, Photo: CAI Xin-Yi, Records: CHANG Yung-Ta, Translate: Brenda Chan

文字:吳庭嫻,攝影:蔡欣邑,錄音:張永達

轉貼自

影片連結

Fabrice used the background music from《Hong Kong Coliseum》as source material and recomposed it. He tried to make the impromptu performance of electronic music and the drummer (his assumed name: 50) interact with each other like having a conversation. The processed electronic music in the whole performance was mainly controlled by Fabrice; in the beginning, Fabrice used some guitar sounds as a layout. After the drummer started, Fabrice speeded up striking the strings. The drummer responded freely and took breaks from time to time, and used his tiptoe to make sound by kicking the drum.

Fabrice(方彥翔)以跨刀製作《紅堪體育館》的配樂為材料重新編整,試圖讓電子音樂和鼓手(化名50)的現場即興表演產生對話。整段表演處理過的電子音樂主要由Fabrice控制;一開始Fabrice以細碎的吉他鋪陳,鼓手加入後Fabrice撥弦的速度加快,鼓手以比較自我的狀態回應,並不時停下來休息、以腳尖踹鼓製造聲響。

Lsf 41 - Fabrice (方彥翔) by iolab.tw

2010年11月10日 星期三

2010年10月30日 星期六

Listen 40 –張又升

Txt: Wu, Ting-Hsien, Photo: CAI Xin-Yi, Records: CHANG Yung-Ta, Translate: Brenda Chan

文字:吳庭嫻, 攝影:蔡欣邑, 錄音:張永達

轉貼自http://lsf.iolab.tw/2010/10/listen-40-%e2%80%93-audio-and-photo/

影片連結http://lsf.iolab.tw/2010/10/listen-40-excerpt-video/

Zhang You-Sheng stood on the stage, the desk in front of him was full of his stuff, it was like the priest was about to start up a ceremony. The cymbal with a hole in the middle and let a twisted steel wire rub against it, and make sharp and intolerant noises. The performer had already been lost in abstraction, the sounds of processed no-input was quite bloody, they seemed to be throwing meats to the audiences and kept challenging the limit of everyone.

The creator is the planner of a small-size music festival -“NOISE80000V”. He is heavily obsessed with noise. He referred that no-input is “the entrance is the exit for sounds”(ex. The circulative logic like the sound enters to the microphone and the sound out of the speaker). And input is like the vibration after playing guitar strings, it will pass by the conducting wire and then the amp produces sound—— “the entrance is not the exit for sounds”, these are linear relation but not circulative relation. The world of sound is generally concluded by these two logics. The performance today I used contact microphone to enlarge the sounds, the whole performance share the ratio of 50% input and 50% no-input.

The creator referred that even the sound of no-input is more dangerous and hard to control. He still could do the various changes of tone and frequency from the mess structures. In the performance, he alternated the national song of Russia, international song, Mac Gyver, Farewell My Concubine, Hsueh Yueh“If There Is Still a Tomorrow”, and his humming tune. Through these different sequences of ideas, Zhang You-Sheng wanted to make audiences feel some kind of stupid, mess, violent and hateful situation to drain his question towards sounds.

張又升站在舞台上,前方桌子堆滿了他的物件,像是祭司正要展開一場儀式。中間被挖了洞的鈸,讓一根扭曲的鐵絲不斷抽送,發出尖銳的、令人難受的噪音。表演者已進入出神狀態,被處理過的no-input聲音相當血腥,好似擲向觀者的肉塊,不斷挑戰大家的忍耐極限。

創作者是即興噪音小型音樂祭 “噪音八萬伏特” (NOISE80000V) 的策劃人,對於噪音的癡迷到了重鹹的程度。他表示,no-input就是「聲音入口處即聲音出口處」 (ex: 從麥克風進入的聲音與從喇叭傳出的聲音相互循環的邏輯),而input就像是吉他撥弦震動後,先經導線而後由音箱發出的聲音──「聲音入口處非聲音出口處」,兩者是線性關係,而非循環關係。整個聲音世界大體上就是這兩種邏輯。今天的表演是以觸控式麥克風 (contact mic) 將聲音放大,整段表演有一半input,一半no-input。

創作者表示,即使no-input聲音比較危險、不好操縱,但還是能在亂中有序的結構裡,追求噪音在音色和頻率上的豐富變化。表演中,穿插了蘇聯國歌、國際歌、百戰天龍、霸王別姬的段子、薛岳的「如果還有明天」和創作者的自哼歌曲。藉由這些不同的脈絡,張又升想讓觀者感受到一種癡愚、髒亂、暴力又討人厭的狀態,藉此宣洩他對聲音的提問。

Lsf 40 - Chang, Yo-Sheng (張又升) by iolab.tw

Listen 40 –矩陣先生

Txt: Wu, Ting-Hsien, Photo: CAI Xin-Yi, Records: CHANG Yung-Ta, Translate: Brenda Chan

文字:吳庭嫻, 攝影:蔡欣邑, 錄音:張永達

轉貼自http://lsf.iolab.tw/

影片連結http://lsf.iolab.tw/2010/10/listen-40-excerpt-video/There are three sections of Mr. Matrix’s performance. It creates visual effect through prompt body movement (holding a mouse), and then create sounds (there are corresponding figures for all the movement, rolling, and spinning of the images); not alike formerly using sounds as the main to control images. Using biological visual images to make those reasonably matched unique sounds dance freely with the tips our bodies.

Mr. Matrix used a dark frame as the opening. Those white points clicked by the mouse seem like stars in the universe, they are automatically sucked into the central group of stars, and produce the sounds of sisi—bobo—sisi. The performer makes the cursor keep sliding; meanwhile, there are some circular objects surrounding those gathered points, and they keep extending outward just like the planets’ changeful positions in the vast universe. The creator explains the performance itself is to figure out how to make an ordinary action interesting. They observed the creatures in the natural world, such as the movements of birds, butterflies, and ants. They used scientifically observations and algorithm, and then typed corresponding figures in the program. In the first section, the performance was inspired by observing the movement of paramecia. Paramecia have no brains, but they would leave the environment they don’t like and gather in the place they like. They knew someone was looking at them, so they danced to show their respects. Creatures gathering behavior and the uncertainty of moving once in a while are how they caught creator’s eyes.

Mr. Matrix brings the performance that inputs the concept as biology, the reason to approach biology is to make the performance active and fun.

The images got continuously changed and the square frameworks keep getting cut. There are some interlaced red, yellow, and green lines pop out of the black ground screen and they cut the square framework without limit. Just like cell division, it produces sounds like hum-hum-hum-hum-hum-tam. The creator explained that he wanted to make the performance complete, and presented it by the simplest way, but he didn’t expect that there would had problems when it worked. The figures of sound are assumed the situation of those frameworks after being cut into large and small pieces: the moving sound for the large pieces is lower, and the moving sound for the small pieces is higher.

矩陣先生的表演分成三個段落,透過即時身體性的移動(手持滑鼠)創造投影上的視覺效果,再以視覺畫面創造聲音(影像的跳動、滾動、旋轉皆有對應的聲音數據);脫離以往以聲音為主體控制影像的模式,以生物性的視覺畫面讓被合理配對的獨立發聲物件隨著身體末梢自在的舞動。

陣先生以黯黑的畫面開場,滑鼠點擊出現的白色點點像是宇宙中的小星星,不由自主的被吸入中央的星星群中,發出西西–波波–西西–的聲音。表演者的游標不斷滑動,聚集的點點周圍出現圓圈狀的物體,不斷的往外擴散行走,像是浩瀚宇宙中行星的位置在天空中不固定一樣。而創作者說明表演本身就是在思考一個平凡的動作如何變得有趣,他們觀察自然界的生物,如飛鳥、蝴蝶、螞蟻移動的方式,以科學觀察加入演算法在程式中輸入對應的數據。第一個段落的表演靈感來自於觀察草履蟲移動的姿態,草履蟲沒有腦,可是卻能遠離不喜歡的環境,而聚集在喜歡的地方。知道有人從透鏡看著牠,微生物表演了舞步表示敬意,生物的群聚性以及偶爾又會離開的不確定性吸引了創作者的目光。

由矩先生帶來的表演同樣放入生物性的概念,接近生物性是為了讓表演活化、有趣。畫面中持續轉換視角的方形骨架不斷的被切割,黑底色的螢幕上交錯出現紅、黃、綠線將方形骨架切開並且無限分割,如同細胞分裂的狀態,發出窩–嗡-嗡-嗡-嗡-嗡-咚–的聲音。創作者說明本來想把表演做到很完整,並以最簡單化的方式呈現,但沒想到會在運作時出問題,而聲音數據是假想被切割的骨架分割成大、小塊狀後的拖曳情形:大塊移動聲音較低沉,而小塊移動聲音較高。

Lsf 40 - Mr. Matrix (矩陣先生) by iolab.tw

2010年10月28日 星期四

2010年10月23日 星期六

2010年10月13日 星期三

死亡和我們無關,因為只要我們存在一天,死亡就不會降臨,而死亡來臨時,我們也不存在了。

2.黑格爾:「中國繪畫既無縱深(perspective)又無明暗(baroque)」。縱深和明暗之間的交融代表歐洲理性和感性的辯證,但過度追求的後果卻是作品沒有空間表現社會性。馬內以《奧林匹亞》模仿浮世繪,為歐洲繪畫展開新的道路。

3.恐部份子/氣候異常/生態危機/是一種後設論述(賓拉登是一個卡通人物),是語言學的邏輯,不需要存在就已經真的存在。

4.《等待果陀》的主要概念:「很多時候我們一直在做一個理想的存在,重點不是它會不會實現,而是它存在就有意義。也代表我的當下必須靠不存在的想像才能實現。 」"Rien a faire"有兩個層面的含意:沒事做和無能為力。

5.荷蘭時期的台灣地圖是以航海經驗加上想像製作而成,代表烏托邦的存在,是文本。而現在的地圖因為幾乎零誤差,只是一種資料,無閱讀樂趣。

6.薛西佛斯的神話代表一種同語反覆。所有的文學、藝術、戲劇或是電影的創作都是一種同語反覆(抄襲)。但同語反覆同時也是一種互為文本性,因為文本不可能單獨存在。

7.cogido變成歐洲白人為主的世界觀,造成帝國主義正當化、合理化,也間接造成歐洲20世紀的自我毀滅。二戰後歐洲人認知到本體論需要修正,胡塞爾提出互為主體性,即"主體和客體不是完全的切割,而是某部分的互為表裡"。人對自己的認知其實也是一種和他人互動中持續不斷的確認和修正的過程。

7-2.沙特,存在先於本質(1950-60)。荒謬、異化與偶然性同時並存共生的他者。

7-3.列維那斯(現在最重要的哲學家之一)指出主體是在為他人的努力中,實踐自身的主體;也是對他人(他者、文本、世界)的責任中,所誕生的主體。→ethos倫理學邏輯

8.海德格寫《存在與虛無》。死亡對存在的毀滅特性引發主體的焦慮,哲學主體的真實建構在"向死而生"所詮釋的對自身死亡的焦慮上。死亡(虛無)因此成為"此刻"存在的基石,不存在的死亡造成我行為的動能。

9.二戰後嬰兒潮導致人口結構不平均,年輕人對長輩抗爭以爭取自己的權利(ex.搖滾流行、學運、紅衛兵)。1968巴黎學運,巴黎大學學生集體罷課,理由是戴高樂執政成果太豐碩,讓年輕人沒有選擇自由。學運追求的是差異性和他者的尊重,和以往農民起義是為了真理和生存有很大差別。

2010年10月11日 星期一

2010年10月10日 星期日

2010年10月5日 星期二

《作者已死》

1967年巴特發表了他最著名的論文《作者已死》,特別強調讀者對於文本的作用。他認為:由於讀者處於歷史發展中,所以文本的結構和意義也就處於歷時性的變化和開放之中;因為一個作品的「永恆」,並不是由於它把唯一的意義加諸於各種不同的人身上,而是因為它為唯一的人提供了不同的意義。因此,讀者在閱讀時應該採取一種「評註」的方法,去發現作品的新的意義,及形成一個新的創造性文本,「解構」就應該成為一切文本的屬性。

也就是說,讀者的誕生必需以作者的死亡為代價,每一次的閱讀,也同時即是一種寫作(writing)--每一次閱讀皆帶著讀者本身獨有的批判、詮釋、解釋,用其自身經驗或興趣想法等而重新寫作了文本,從而瓦解傳統的閱讀方法;他將詮釋權從作者的權威中解放,真正說話的不是作者,而是語言本身,所以讀者不必以作者賦予的意義為依歸。

巴特也指出,作品有多元意義,作品同時包含多種意義,這是結構本身使然,並不是因為讀者的閱讀能力不足─文本的詮釋權是開放的,是多元的。以書本舉例,書評所對於閱讀所得加以詮釋批評,透過現在即時的資訊交換,得以整合不同背景的多元觀點,即一本書被十個背景經驗不同的人閱讀後,就等於誕生了十本不同的書。

2010年10月3日 星期日

失聲祭39Lacking Sound Festival

Txt: Wu, Ting-Hsien, Photo: YAO Chung-Han, Records: CHANG Yung-Ta, Translate: Brenda Chan

Txt: Wu, Ting-Hsien, Photo: YAO Chung-Han, Records: CHANG Yung-Ta, Translate: Brenda Chan文字:吳庭嫻, 攝影:姚仲涵, 錄音:張永達

轉貼自http://lsf.iolab.tw/2010/10/listen-39-–-audio-and-photo/

影片連結http://www.youtube.com/watch?v=7EunVHCBueU

"un escargot vide" was originally written as "un escargot vide?". Because a friend thought the question mark made it seems sad, he added an exclamation mark after it. Séba is like a status, it can be fragile, and it can also be tough; for the creator (Sebastien Szczyrk), the question mark stands for the possibility of "what kind of sounds can be heard?", and the exclamation mark stands for the possibility of "there are more sounds can be made!".

Séba travels a lot, so in the experimental performances, he tries to present those sounds absorbed by our earlaps as image-like frame to audiences' cerebral cortex by mixing the sounds in past and present time. He hopes the audiences will be taken to travel everywhere by this way. In fact, those voice of children recorded in France, Taiwan, Indonesia, Japan, and China, including some laughter, the voice of calling their moms, and weeping sounds got fully combined in the whole performance; the voice of children is too authentic, it echos with the space, it's an incommunicable feeling. By the sounds we can imagining the images, but somehow we can't tell what's happening to the children. Whether they're laughing or crying. The creator left some ambiguous space for audiences to respond it spontaneously by their own memories.

「無殼蝸牛」本來的寫法是「無殼蝸牛?」,因為朋友覺得後面的問號感覺很哀傷,他便在問號之後再加上一個驚歎號,無殼蝸牛像是一個身分,可以很脆弱,也可以很堅硬;對創作者(SebastienSzczyrk)而言,問號代表「可以聽到甚麼聲音呢?」而驚嘆號則表示「可以做出更多聲音!」的可能。

不斷到處旅行的無殼蝸牛在實驗性音樂演出時,透過從過去到現在的聲音混合,試圖讓被耳殼吸收的聲音以圖像般電影感的畫面呈現在觀眾的大腦皮質裡,希望可以藉由這種方式引領觀者到處去旅行。而事實上,在法國、台灣、印尼、日本、中國錄製的孩子聲音,一些笑聲、叫媽媽的聲音、哭聲巧妙而豐沛的的融合在整段的演出中;孩子的聲音太過於真實,迴盪在表演空間裡,形成一種難以言喻的感覺,藉著聲音想像的畫面卻不知道小孩面臨到什麼樣的狀況,他們到底是在開心的笑,還是在哭,創作者留下的曖昧空間讓觀者可以主動回應和自身的記憶有關的回憶。

Lsf 39 - Séba (無殼蝸牛) by iolab.tw

失聲祭39 Lacking Sound Festival

文字:吳庭嫻, 攝影:姚仲涵, 錄音:張永達

The background music was partly made by recording the sound of pressing a machenical pencil quickly and anxiously, then adjusted it with a computer.The costume and the dance are disco style; performers get themselves to the whirlpool of music and make different movement base on the music, in the meanwhile, the machenical pencils got pressed crazily. Besides, the device of machenical pencils(chairs and clogs) will be another medium for making sound.When the background music rings out, the performers become the vent itself. They twist and tread as much as they like, and they declare their truely existence at the same time.

「關亭戴紅瑁+張嘉鴻魯芳」是由北藝美創所的羅紹徽和新媒體所的蕭禹琦、程仁珮、孫于甯所組成的四人團體,當初以此團名申請到2011關美館的演出後,團員便決定以更輕鬆的態度面對創作,不去特別回應學院所形成的觀點,他們認為表演是自己可以很開心,希望快樂的情緒可以感染到每個人,而這次的表演則是以自動筆為媒介表達個人面臨的焦躁感。

表演背景音樂部分是以焦躁時快速按筆的動作錄音後再放入電腦調整,而本場表演的服裝和舞蹈為迪斯可風格;表演者把自己帶到音樂的旋渦之中,根據音樂的變化即興地做出不同的身體動作,同時瘋狂的擠壓自動筆。另外舞台上的自動筆裝置(椅子、木屐)則成為另一種製造聲音的媒介,當背景音樂響起,表演者化為宣洩的主體本身,盡情扭動、踩踏的同時也宣示了自己真實的存在。

Lsf 39 - Guan Tin Dai Hong Mao + Jhang Jia-Hong Lu Farm (關亭戴紅瑁 + 張家鴻魯芳) by iolab.tw

2010年10月2日 星期六

我會壞掉

「我會壞掉」

我會壞掉 壞掉前 我的聲音很美妙

我正以每秒16.6次開關的頻率歌唱 我也以每秒16.6次開關的頻率 壞掉

然後 完全壞掉 可以被丟掉

《我會壞掉》是一場日光燈的進行式喪禮,開始死亡的時間就是開幕當天。

日光燈使用過度就會壞掉、就會耗損。在完全闇黑的空間裡,電流經由程式的設定而不斷送出訊號,造成視覺上的爆裂感受,仔細聽,細碎的聲響是電流經由作品上方的麥克風放大後的聲音;姚仲涵一直對身體感知的對比狀態深深著迷,就像他所言”視覺是如此的激烈,而聲音是如此的細小而美好”。

藝術家本身對場所的不確定性異常敏感,剛到一個城市,他習慣打開飯店的窗戶,站在窗邊,好像在確認,自己到底來到怎麼樣的一個地方;一段很棒的聲音的感動,就像公寓裡的一扇窗,窗外的風景並非人為設計過的場景,突然出現的聲音也並不是要為了向任何人展示而存在,所以突然聽到很棒的聲音反而會被驚豔、會被感動。

《我會壞掉》也像是窗外的風景,雖然程式是事先設計的,但是不同的人靠近、甚至距離的遠近都會影響作品所呈現的狀態,「作品有人在空間裡才叫完整」,或許這就是藝術家想要表達的狀態。

註:《我會壞掉》為2010論壇雙年展參展作品,藝術家為姚仲涵。

2010年10月1日 星期五

Mo Mo

「留言給一個陌生人,傳遞一個訊息給他(她),光想到就讓人興奮。」

會參加論壇雙年展,是因為本來就有計畫完成這個作品。對Candy Bird而言,塗鴉是一種發洩,但絕對不是惡作劇;更精準的說,塗鴉是一種留言,是一種意見表達的方式。

四層樓的牆面上,有六個腰部以下被截斷、側著身體,把下巴靠緊貼在肋骨上的光頭小人。他們個頭都不小,足足有一層樓到三層樓高,可是他們覺得自己很微小。不只如此,他們還很沮喪,露出半邊的耳朵,卻只能聽見自己的聲音,緊閉著眼睛,試圖跟身旁的人交換一點溫度,或是一顆剛取出來的心。他們互相牽制,彼此之間交雜著複雜的情感,卻不能沒有對方,低垂著頭顱,鼻翼就快要碰到自己的腋下。

名為momo的這個作品是自閉的喃喃自語,只留言給一個陌生人……

註:MoMo為2010論壇雙年展參展作品,藝術家為Candy Bird(糖鳥)。

2010年9月28日 星期二

原來奼紫嫣紅開遍,似這般都付與斷井頹(存在主義 廉價美學)

※1971尼特森建議廢除金本位制度,世界流通貨幣以美金計價,控制全球金融、政治;美金對大眾而言是一種交換符號,對美國而言卻是一種語言系統。2009中國面臨新疆、西藏、印度、東海演習、釣魚台主權等問題,中國雖從中佔了其經濟上的便宜,真正的贏家卻是美國,美國在系統共構及發言權方面得到主導權,而釣魚台事件則可能造成日本排華、發展日軍。

2.畢卡索讓藝術有重新存在的可能。

※1870普法戰爭後,政權轉移到第三共和,商業炒作邏輯(畫廊)取代王室的發言權、品味(學院派),新藝術Art Deco產生,而學院派則發展成外光派。1868明治維新,日本、藝術史受外光派影響(桃山→狩野派,崗蒼天心→黑田清輝→高村光雲_傳統雕刻→高村光太郎_留法,師法羅丹→黃土水)

3.人民陣線改革保障兒童、勞工權益及婦女投票權

4.1929股票崩盤,美失業率30%,歐洲藝術走夢幻路線,極端超現實(達利)。

1933納粹上台,日向外擴張,發展大東亞共榮圈。

1939-45二次大戰使德國15-45歲男人幾乎戰亡,婦女向聯軍賣淫維生,世界重鎮迅速由巴黎轉至紐約。

5.二戰迫使人思考死亡←→存在問題;現象學是古典哲學外新的思辨方法(同一與多元/部分與整體/可見與不可見),後沙特故意顛覆古典哲學邏輯(理性主義/人文主義/進步主義),存在主義以戲劇、文學形式大受歡迎後,梅洛龐帝批判其哲學態度,稱存在主義為春姑的哲學

延伸思考:二戰作家坂口安吾、沙特比較

2010年9月25日 星期六

2010年9月21日 星期二

模仿可使現實的醜陋變成審美的快感

柏拉圖:藝術的本質是模仿Mimesis,只是表象的表象

亞里斯多德:模仿可使現實的醜陋變成審美的快感(戲劇→行為的模仿)

●中世紀

(對上帝的)模仿是一種褻瀆;創造是上帝的特權

●認識論(以知識代替世界)

文藝復興:創造creation

●古典時期(17-18c)

模仿是一種再現(representation)→詞再現物

●現代性、自主性、法蘭克福學派(19c)

模仿是所有創造動力的來源,任何模仿都有落差,落差產生了張力←語言學的邏輯

●語言學(20c)

大鋼

↓美好年代

●WW1-立體派、野獸派

↓瘋狂年代

●WW2-超現實主義

↓存在主義、現象學

●格林伯格-抽象表現主義

↓索緒爾(語言學)

●德希達-解構主義

※李維斯托提出結構主義( 語言學加上人類學)後,造成下列影響:

文學:羅蘭巴特、鄂蘭

史學:傅柯

心理學:拉岡

社會學:布狄爾

媒體:布希亞

一場歌劇要點一萬根蠟燭

2.大美術館時期後,替代空間(伊通公園_宋慧嶠ㄐㄧㄠˋ)出來抗衡「以美術館為指標」的機制,但如今已被收編,不具革命性

3.指標:1993跨國企業到台灣,外資考慮到的是全球化市場,地方特色被收編,地下音樂出現

4.藝術不是一個層次,是整個社會氣氛的產物

5.音樂整體發展:70迪斯可,80重金屬,90地下音樂、嘻哈饒舌,2000藍調

6.文創產業模仿「群聚效應」結構,以經濟效應為考量,藝術被均質化

7.「抗爭」有其政治立場

8.巴黎第一場都更是拿破崙三世為方便鎮暴作「表面切割式的現代化(大馬路Bouldvard,Avenue)」;自此以後成功抵制革命,卻也造成德軍輕易攻占巴黎。

9.巴黎中世紀的巷道演變:工業革命→煤氣燈→商店街→拱廊街→百貨公司(Au Bon Marche)

我以為我是享樂主義者

2010年8月29日 星期日

2010年8月26日 星期四

2010年8月6日 星期五

敬!讓我們深深感動的五條人

當溫暖的日常曲調,爬進聽者的耳殼裡,是那麼的溫柔,是那麼的溫暖,唱出動人的故事,在犀利的觀察被背後,是一個大時代所承受的重量,小老百姓的故事,細細長長……

五條人的仁科和阿茂是2004年在廣州舉辦的原創音樂會認識的,那時候,團名叫做四條人,而如今的五條人實質上只剩下兩條人了。阿茂解釋「條」為老家形容人的量詞,他站起來手貼著大腿說:

「你看我是不是一條!」

,並接著說這是很形象的東西。他們還說,用母語歌唱,是獻給生活最美妙的禮物,也非常感謝南方周末的年度原創文化榜音樂獎能頒給唱苗語的團體。

每首歌曲都是五條人浪跡天涯的真人真事,每首歌曲,唱出未經修飾的人生,就像第四首歌,「走到田邊問老阿伯要不要抽水煙,田邊的老阿伯在休息,說水煙味道太淡不夠味,他說家裡有兩個兒子,一個不耕田只會玩骰子,另一個在廣州讀大學,以後老了就要靠他度過下半輩子;老阿伯感嘆的說,『人生就像種荔枝,有雨沒雨都不行』」,五條人在曲末還不忘提醒我們要尊敬長輩。第五首歌很多人好喜歡,大意是說「十年水流東,十年水流西;今天全球化,明天扯蛋蛋!」,很直接的敘述著一些發生的現象,看似隨性,但極有默契和靈動的音樂性直接將我們帶到故事的裡面去!

之後的歌曲叫做《就別怪你老爸了!就別怪你老爸了!》唱出一個小孩逃學去山上偷荔枝,被果農抓住後,交給他的爸爸管教。果農說:「教教你的小孩吧!』小孩的父親聞訊後,狠狠的用藤條抽他的孩子,奶奶看到這個情形後臉色鐵青,告訴小孩:「就別怪你老爸了!就別怪你老爸了!你爸也是為你好,別哭了,快去吃飯,吃完就可以去玩耍了。」就是這樣淺白的對話,卻句句打動我們柔軟的心。

在最後的最後的最後,在動人的魔幻裡,五條人唱著情歌,他們說:「情歌唱到激動處,會不停地喝啤酒」,而我們,在他們溫暖熾熱的歌聲中,醉著想起了最美好的那段感情……

鮮花在岸上開,

喔,他們在等待,

你為什麼不回來,我已全都明白,

來~來 來 來 來 來~來 來 來 來 來

肉的解析 肉身,「童話」的分身?

傷口是玫瑰色的,有許多不同的層次,深處的顏色是暗的,邊緣比較亮一點,質地很細,帶著高低不平的血漬,像礦坑般對著天光。從「小小肉」到「肉身童話」,黃沛涵以女性的主動位置凝視的不僅僅是自身,更是企圖探究社會、文化、意識形態的欲望場域。

從過去2006~2008的〈小小肉〉系列開始,黃沛涵持續的關注身體和人之間的關係;身體在藝術上成為「積極自我」與社會、文化場域的溝通載體,身體和社會文化之間容易互相羈絆,社會由各種複雜的意識網絡所建構,對身體展開社會性部署。相對的社會主流價值觀加諸於女性身體的種種桎梏,在一種追求「同質化」美感的壓力下,在黃沛涵的作品上得到扎實又完整的辯證。黃沛涵出身著重傳統繪畫訓練的美術學院體制,在新媒材、觀念藝術益發普遍的今天依舊堅持繪畫的可能,期望突破媒材的限制,嘗試使用各種新技術的引進,在堅實的繪畫功力下淋漓盡致的以她的形式語言去談述這些自傳式的語彙,並成功的讓觀者在凝視畫作的過程中被殘破的可怖與殘留的美感深深感動。

〈小小肉〉系列一方面是作品表層實際上的呈現,另一方面也是藝術家內在凝視的轉譯;拉扯、旋轉、按壓自己的肉塊後,身體表面開始出現層層堆積,更加深了對於小小肉的厭惡與不安。構圖上著眼於身體特定部位的呈現以加強作品張力,而大膽的色彩堆疊、滴流與刮痕,則呈現主體內在的不安騷動。

而2009在也趣藝廊的個展〈肉身童話〉涵蓋的內容從表面肉的柔捏轉向扒開肉的表層更直接的坦露了身體裡的臟器、腸道、血管和皮膚內側所有細微的變化。光的陰影、脂肪黏膩的色澤、傷口若隱若現的浮游狀態好像就快要從芭比的眼窩滑落,又好像可以透過這個撕裂開來的部位透視芭比假面下的真實人生,芭比在女孩的小手裡是如此的完美,但黃沛涵藉由隱射自身的〈肉身童話〉系列作品,溫柔、深刻的質疑在大網絡時代,不停製造與灌輸的許多夢幻想像對主體意識所造成的壓力。

黃沛涵在創作自述裡表明:『我創作的中心主題,簡單來說,探討世俗資訊所帶來的價值觀和自己自我在主觀觀感之間所產生的「疑問」。』在80年代的台灣當代藝術家之中,黃沛涵在不斷的自我辨證下閃閃發光。

推薦理由:黃沛涵筆下那些扒開的肉塊不僅讓我們開始質疑腐敗和醜之間是不是有那麼絕對的關係,另一方面藝術家對於身處這個時代的敏感度和畫作甜膩色調下驚人的的爆發力和精準度讓人震撼,作品不僅是藝術家自我辯證的產物,也是只屬於這個時代的印記。

2010年6月26日 星期六

凝脂(註零)的性幻想─It must be your sexy way(註一)

正中線,不能偏離正中線。額頭、鼻樑、嘴唇、下巴、脖子、胸膛、胸口、肚臍,然後,從陰蒂到陰道,進而到肛門。請你用手指輕輕撫摸。慢慢地,一次又一次,不要停止,好像這個動作會永遠持續下去。但手指絕對不能偏離正中線。

比方說,當你的手指摸到胸前時,不能偷滑到乳頭,也不能偷摸腰部。

只能用手指沿著正中線,一次又一次地撫摸。我還穿著內褲。你把手指伸進內褲,不能偏離正中線,輕柔地,仔細地撫摸陰蒂、陰道和肛門。但不能有片刻停頓。

不能揉、搓或是用力。比羽毛稍微重一點,比水流稍微輕一點,絕對不能破壞這個力道。

只能用你的中指,緩緩地撫摸從我的額頭到尾椎骨之間平坦的線註二。

小說的片段註八解釋了我對這個展整體的印象,也說明了我對色情部分的看法。性,如果以嚴肅的態度來看待,只會令人感到可笑而已,註三而且女人有時候是很可怕的。有時候會覺得,啊~男人到底懂不懂啊,連女人想要什麼都不懂,那可是不行的喔,哈哈哈哈哈註四。

「歡愉是宿命」,胡記蒙寫道:「若將所有放蕩全當作是發自精神層面,那麼不經由放蕩,要如何超脫對象(慾望及肉體的存在)呢?有比侯爵經由狂亂而豐饒的肉慾發現,更具冷酷合理性的事物嗎?有歡愉的地方,就會伴隨著苦惱。而苦惱正是贖罪的印記。經由惡所進行的純化,累積罪惡直到罪惡最後的魅力也消失殆盡吧!這麼一來,也沒有選擇禁慾的餘地了註五。

「他告訴我,我去看他的前一天,他偷偷地自慰了,在那次的過程中,他腦中的性幻想還是跟當年打手槍時一模一樣。說完,他沉默了一會兒,又補了一句:『其實,我每次自慰的性幻想對象都是同一個女人,穿著性感的薄紗內衣......』妳發現了沒,一個人一輩子會有幾次自慰?幾千次?幾萬次?還是幾百萬次?我不知道,但是可以確定的是,他每一次都以為自己性幻想的對象是最特別的,也是不一樣的,事實上,他始終都在重複著最初的執著。我不知道這件事究竟意味著什麼,但是我知道,我的人生已經和以前不一樣了,我對自己也因此多了包容,包括我的矛盾,以及我的欲望。」註六

關於性的回憶,是如此的片斷註九,拔水 摩耶的作品讓我想到一本我很喜歡的勁爆小說《在妳口中,我茫然失措》註七,在這邊我沒辦法書寫太多,麻煩有空的人自己去看一下。

註零 (一)凝聚的脂肪,全無空隙。形容緊密的。(二)比喻皮膚光滑細膩,如同凝固的油脂一般

註一 也趣藝廊 2010.03.06~04.04

註二 抄寫自”二手雜貨店之戀”川上 弘美著/麥田出版,第122頁

註三 柳美里曾在某本著作裡說過這句話

註四 這篇藝評我試著模擬荒木經惟《寫真的話》和《荒木經惟的天才寫真術》的敘事風格

註五 抄寫自”夢的宇宙志”澁澤龍彥.著/如果出版

註六 抄寫自”偷看他人做愛者的漫遊” 莫拉維亞 (Moravia, Alberto)著/麥田出版

註七 渡邊 彌生著/圓神出版。2002年,在日本情色淑女漫畫界有「女王」稱號的渡邊彌生,以小說處女作〈於是,我茫然失措〉參加新潮社「女人寫給女人」的R-18情色小說獎,一鳴驚人奪得了讀者票選大賞,也獲得兩位文壇重量級評審角田光代、山本文緒的激賞。談到從漫畫家變成作家的這個契機,渡邊彌生說,「關於性愛的世界我已經持續畫了20多年了,果然也產生了想書寫它的慾望。」

註八、註九 都指事物零碎不全的一部分,但有別:「片斷」本指從整個物體中切削下來的一個平而薄的橫斷面,有零碎而不完整的意思。「片段」,從整個事物中截取一段,有一定的完整性(但不全);以容量而言,「片段」大於「片斷」。

2010年6月23日 星期三

凶暴(註一)的呢喃

姚仲涵在嘗試日光燈時,發現它不受控制,所以對它有擬人的想像,並且覺得它很迷人;而我在被他的作品”流竄座標1”吸引後才發現這和我喜歡的角色西野 幸彥有許多相似之處。

以下是其中的一小段(抄寫自西野的戀愛與冒險/麥田出版註二P65-66)

滿懷自信的幸彥一言不發地觸碰到我肌膚的那一瞬,他真的是非常兇暴。儘管他正努力壓抑著呼吸,儘可能地放輕動作,從喉嚨裡發出溫柔的聲音,但這一切都無法掩飾他的兇暴。猛獸擄獲獵物的那個瞬間永遠都是兇暴的。巨獸抓住小獸時的動作,永遠都那麼優雅而俐落。而動作越是優雅俐落的野獸,本性則越兇猛。

而姚仲涵對此評論的回應如下:

很好 很好

從來沒有人用這種觀點切入

"幸彥"對於兇暴的描述

也許滿接近我所思考的 “視覺是如此的激烈,而聲音是如此的細小而美好”

巨獸抓住小獸的描述

讓我聯想到了性

也滿接近我對於身體的想法~

滿好滿好

之後我看了兩場姚仲涵的LLSP(雷射日光燈聲音演出)註三,以下描述主要著重於6/11(五)於台北當代藝術中心的演出。

黑暗並沒有吞噬充滿凝膠狀的眼球,室外的光子悄悄的從窗戶的邊緣外漏,溫柔的承接著室內的寂靜。姚仲涵輕輕的晃動他的身體,機械的開關無懼的散發微弱的光芒,並沒有抵抗,也沒有聲音。

然後細碎的沙沙聲打破了這個寂靜。姚仲涵事前以MAX MSP軟體寫了一個白色噪音註四的程式,表演時主要是靠電腦在操作;選擇聲音之後,接下來是選擇如何演奏,第一段的表演主要是以手控的方式改變時間的數值,製造出聲音漸漸被切碎的聲音。聲音漸漸被切碎聽起來就像是不斷被攔截的破掉海浪,被耳殼吸收了以後,身體呈現放鬆的狀態,安心的感覺盈滿整個身體的部位。黑暗中,透過機械開關的光芒,姚仲涵的身體像是啤酒泡泡一樣的搖晃,表演者及其設備在空間中的位置可能關係到上下換場以及喇吧與空間的關係註五,全黑的空間和置中、對稱、對齊的裝置擺設都是為了讓亂竄的聲音與聲響的不確定性更為明顯。

之後沙沙的聲響被越切越碎,為了平衡破碎的聲音造成聽覺上逐漸減弱的錯覺,姚仲涵慢慢的將音量提高,同時舞台後方斷斷續續亮起白色的、像小小的爆炸一樣的光,砰、砰、光的聲音持續了短暫的時間,像是進入下一個階段的潤滑劑。

打開雷射註六的電源,一條筆直的、像是Matrix裡亂碼的那種綠色的光橫亙在觀者和表演者之間,現場的聲音像是不斷引爆的炸彈一樣巨大,強烈的撞擊耳膜,像是硬要塞到耳朵裡一樣,甚至閉上眼睛也可以感受到光的爆裂。之後的表演姚仲涵幾乎都在雷射光/雷射接收器之間移動,剛開始以雙手的指尖像是要測水溫似的試探,之後以手掌、左耳上方的頭骨對焦,輪流的在兩邊的雷射接收器之間以不同的速度來回抽送,抽送的同時影響到日光燈註七的開闔,既而間接操縱了整個裝置的聲音。

於是我被溶解在兇暴的呢喃裡,漸漸的沒有主體,承接了一切違反常態的刺激。

註一 國語活用詞典的註解一是強悍乖戾,二是凶暴淫虐,不過本文的意思混雜了引用自西野的戀愛與冒險中的意境。

註二 西野的戀愛與冒險,作者川上 弘美。這本書是以十個在不同時期和幸彥交往過的女人為第一人成寫的,分成十個短篇;關於兇暴的那篇叫做「晚安」。

註三 2010/5/5(五)北美館一樓大廳

2010/6/11(五)台北當代藝術中心二樓

註四 是一種功率譜密度為常數的隨機信號或隨機過程。即,此信號在各個頻段上的功率是一樣的。由於白光是由各種頻率(顏色)的單色光混合而成,因而此訊號的這種具有平坦功率譜的性質被稱作是「白色的」,此訊號也因此被稱作白雜訊。相對的,其他不具有這一性質的雜訊訊號被稱為有色雜訊。

理想的白雜訊具有無限頻寬,因而其能量是無限大,這在現實世界是不可能存在的。實際上,我們常常將有限頻寬的平整訊號視為白雜訊,以方便進行數學分析。

註五 場地大小比較關係到喇叭的功率問題,越大的空間需要越強大的喇叭;喇叭的擺設也是一門專業。

註六 是指窄幅頻率的光輻射線,透過受激輻射放大和必要的反饋共振,產生准直、單色、相干的光束的過程及儀器。基本上,產生雷射需要「共振結構」(resonance structure)、「增益介質」(gain medium)及「激發來源」(pumping source)這三個要素。

註七 是個密閉的氣體放電管。管內主要氣體為氬(argon)氣(另包含氖neon或氪krypton)氣壓約大氣的0.3%。另外還包含幾滴水銀---形成微量的水銀蒸汽。水銀原子約佔所有氣體原子的千分之一比例。藉由管內導通的電流(電子被加速),形成氣體放電狀態, 而發出『光』。

標籤

網誌存檔

-

▼

2010

(53)

-

►

9月

(12)

- 情色符碼是由薩德精心確認和命名的單位所組成。這些最小的單位就是姿勢。

- 等待

- 我以為我是享樂主義者

- 一場歌劇要點一萬根蠟燭

- 大鋼

- 模仿可使現實的醜陋變成審美的快感

- 我寫片段文字,我反覆檢視我所寫的片段文字(修改潤飾等等),就像是在關照我的垃圾(自戀)。

- 身體的性感和次等性愛不同(性感也不是指美貌),性感有可能引發與愛有關的遐想,甚至教人想入非非(專注於...

- 薩德筆下那些放蕩者的力量固然聞所未聞,極盡放蕩形骸,卻還是不夠強烈。相反的是,他的小說裡從不存在像報...

- 在淫亂的生活中有一種嚴格的秩序,所有的再現必須在慾望的活體中展現,所有的慾望必須透過純粹再現性的話語...

- 如果象徵主義是一種逃避,情慾主義就是完全地反象徵主義。

- 原來奼紫嫣紅開遍,似這般都付與斷井頹(存在主義 廉價美學)

-

►

10月

(13)

- Mo Mo

- 我會壞掉

- 失聲祭39 Lacking Sound Festival

- 失聲祭39Lacking Sound Festival

- 《作者已死》

- 沒想到竟然有男人對我比了那個可愛的手勢。

- 白色轎車。Michael Sistig。菸斗。豆腐。小盤子。石頭科學研究。墓碑。托兒所。泰式按摩。M...

- 死亡和我們無關,因為只要我們存在一天,死亡就不會降臨,而死亡來臨時,我們也不存在了。

- 老鼠呈現大字型趴著,所有的肉已被啃得一乾二淨,只剩下薄薄的皮和白色的頭骨黏在廢棄機車的腳踏板上,像是...

- 雨水。芋泥蛋糕。陽明山。原味拿鐵。黃色斜斜的雨。夜晚。紗帽山。圓滾滾。藍色雨傘。藕色毛衣。體貼。回家。

- 格松之死

- Listen 40 –矩陣先生

- Listen 40 –張又升

-

►

9月

(12)